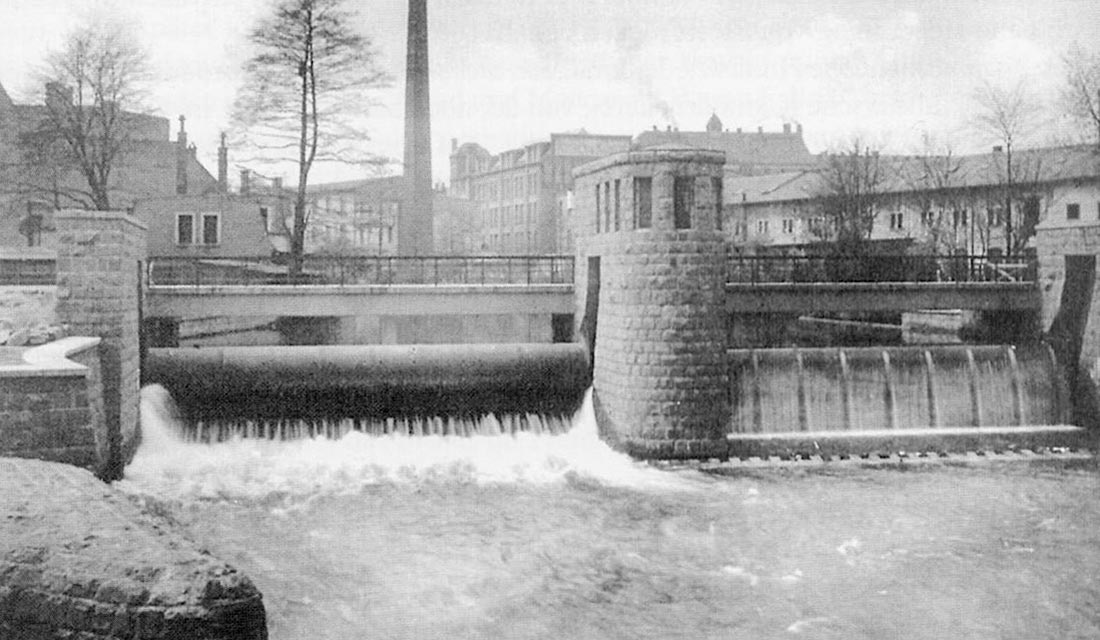

Neumühlenwehr, Chemnitz

Die Geschichte von Wasserwehranlagen am Standort des heutigen Walzenwehrs reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück. Mit dem im Jahr 1357 an die Stadt Chemnitz ausgestellten Privileg zur Errichtung einer Landesbleiche am Chemnitzfluß wurde der Grundstein für die Entwicklung zur Stadt der Textilindustrie gelegt. Infolge entstanden eine Reihe von Walken entlang des Chemnitzflusses. Sie befanden sich neben den Mühlen, von denen eine die in den Jahren 1546 bis 1552 erbaute „Neumühle“ war. Sie leitete das Triebwasser an einem Wehr aus der Chemnitz in den „Neumühlgraben“ aus.

Das Ziel unserer Planung war der Erhalt und die Sanierung des Walzenwehrs als Technisches Denkmal und selbstverständlicher Bestandteil für die Stadt Chemnitz. Eine hohe Herausforderung bestand in der möglichst unaufdringlichen Beleuchtung der Wehrbrücke. Gelöst wurde das Problem mit der vollständigen Integrierung von LED-Lichtleisten in den Geländerhandlauf. Die Belagplatten aus Weißbeton wirken im dunklen wie eine selbstleuchtende Fläche.

AuftraggeberSIB NL ChmenitzBaujahr2004/05

Ähnliche Projekte

Neubau einer forstlichen Ausbildungsstätte, Bad Reiboldsgrün

Portfolio

Die Neubaukörper fügen sich durch ihre Materialität, Form und der topographischen Einordnung harmonisch in die umgebende Natur ein. Der sich ergebende kleine Höhensprung wird genutzt, um mittels einer Eingangsrampe direkt das Obergeschoss zu erschließen. Dieser Eingangsbereich ist teilweise überdacht und bindet den durch den Park führenden Fußweg zwischen historischen Hauptgebäuden und Neubau an.

Steinparkschulen, Freising

Portfolio

Der durch einen Grünzug im Osten und dem zukünftigen Landratsamt im Westen umschlossene Neubau der Schulen im Steinpark in Freising bildet den südlichen Abschluss eines funktional und städtebaulich neu entstehenden Quartiers. In Bezug auf die örtlichen Gegebenheiten reagiert der neue Schulbau in seiner Höhe und Lage auf die umgebende Bebauung. Das neu zu entwickelnde Ensemble zwischen Grundschule, Mittelschule und Sporthalle führt die Grundideen der Durchlässigkeit, Urbanität und differenzierte Typologien des Städtebaus weiter und ergänzt diese.